光· 引力·电磁振荡传播的空间媒质——以太结构

宇宙研究网站长 吴东敏

我们的太阳,日以继夜地燃烧着,它主要是氢的热核聚变反应。从地球表面每平方米获取的能量测定值和日地距离数值两个参数,就可以计算出太阳辐射的总能量,然后可以计算出太阳每秒钟消耗约400万吨氢燃料。

在“二粒三构”理论中,构成任何元素的质子中子与电子皆由许多极小的D粒子(光粒子)和M粒子(以太粒子)组合而成。太阳的核反应把质子中子电子聚变成氦元素和其它重物质向太阳内部沉降以外,同时还有约每秒400万吨质子中子电子,碰撞分解成D粒子和M粒子,以光辐射和太阳风两种形式向外太空抛洒物质输出能量。在约500km厚度的太阳光球层内侧,聚集了大量的携带负电的D粒子,形成巨大的负电斥力,它们被迫排列成无数条光子链,透过约8000km厚的色球层和数百万km厚的日冕层以约每秒30万公里的速度向外太空辐射。与此同时,大量的M粒子也从光球层D粒子的缝隙中挤向色球层再到日冕层,从日冕层的冕洞中以泡沫球的形式吹出来,同时出来的还有数量不少的未入列的D粒子,并夹带着部分游离的电子,质子,氦核(α粒子),它们共同构成持续太阳风,部分质子和电子复合成氢气,氦核和电子复合成氦气,它们构成太阳的大气层。未入列的大量D粒子吸附M粒子后,产生大量的正微子和中微子。以太泡沫和正微子中微子的混合物质,是持续性太阳风的主要成分。太阳风约以每秒800-1000km的速度,扩散到整个太阳系的所有空间中。

一, D粒子(光粒子)和M粒子(以太粒子)的性质与以太泡沫的形成。

电子的内部由许多携带负电的D粒子通过更小的携带正电的M粒子粘合而成,万有引力与库仑引力把它们牢固地结合在一起,呈球体状。D粒子的质量可以由著名的康普顿散射实验(X光子与电子的碰撞散射)进行估测,表明X射线包含的光粒子总质量与电子的质量行为相当,它们的质量处于相同或相近的数量级范围。较为精确的计算可用E=mc2与E=hν来完成。M粒子的尺度是D粒子尺度的1%-0.1%范围,选取0.4%进行核对,与电子,正电子,质子,中子的质量,电荷,结构尺度等方面综合考量,接近相符。可以近似得到D粒子和M粒子的质量,电量,直径,体积,密度等方面的数值。具体数值在我的文章《电子与正电子的内部结构——暗物质之谜》中已经说明。D粒子参数估算值:半径1.8245×10-23米,体积2.5438×10-68立方米,质量7.373×10-51公斤,密度2.898亿吨/立方厘米(与电子密度相同),电量-1.2966×10-39库仑,自旋角速度与电子相同。M粒子参数估算值:半径0.7298×10-25米,体积1.628×10-75立方米;质量4.718×10-58公斤,密度2.898×108吨/立方厘米,携带极微量的正电荷,荷质比很小,不自旋。两个M粒子相接触,其万有引力略大于库仑斥力,具有极其微小的引力,一个以太粒子可在另一个以太粒子的表面滑动。D粒子的质量大约是M粒子质量的1.5627×107倍。

D粒子与M粒子是极其坚硬,完全刚性(弹性=0),不能创生,不能消灭,不可再分,是真正的基本粒子,是构成宇宙一切物质及其结构的基本材料。

2011年,作者初版《宇宙的真谛》一书中强调,质量的自聚性和能量的离散性是物质的基本特性,是宇宙学最基本最重要的原理,是宇宙中基本物质结构形成与不断运动变化的力量源泉。自聚性和离散性的度量,可以用牛顿万有引力定律和库仑静电力定律来描述。

两个M粒子接触时,显示极微小的引力;第三个M粒子与其中一个M粒子接触时,它们三个不会排成品字型,而是一字型。从两侧过来的M粒子与一字型接触,会使一字型不断加长成为一条链条;这一点很重要,说明质量相聚时,它们的能量(电荷)必须离散的越远,或者说能量的离散度越大。这也可以用静电学中导体电荷的趋肤效应来理解。其它,蛋白质分子中的氨基酸肽链结构,淀粉中葡萄糖分子的直链支链结构,DNA分子的双螺旋结构,也说明了质量相聚时会保持较大的能量离散度。对于以太的链状结构,网状结构,环状结构,片状结构,泡沫球状结构,泡沫体结构的形成,其原理是相同的。链长了变为环结构,网结构变为片结构,片结构变为环球结构。对于许多M粒子在一起时,形成一个像肥皂泡一样的以太泡沫球,其能量(电荷)的分散度最大。

二, 以太泡沫球的性质与空间中的以太结构。

宇宙星系际空间中,M粒子稀少,会出现以太链状,环状,网状结构。在星系空间内,M粒子丰富,通常呈现泡沫球结构为主。虽然以太粒子具有完全刚性,但以太泡沫球且具有极其微小的弹性。因为一个以太粒子可以在另一以太粒子表面滑动,所以,以太粒子球在外力的作用下可以变成椭球状。根据能量的离散性,椭球状的粒子球有自动恢复成完全球形的功能。

以太泡沫球的尺度大小,通常应该在0.001纳米(1皮米)到10毫米范围左右。这是根据空间的平均密度,光波的频率特性,光速等指标反推出来的估计值。泡沫球越大,其占据的空间的质量平均密度越小,对光辐射的阻力越小,泡沫球的尺度范围与频率1012-1021Hz范围的光波相适应。如果泡沫球的尺度达到10毫米,则空间的平均密度约为1.3×10-8克/立方厘米,其真空度已经相当高。恒星际空间中的泡沫球尺度会大于10毫米,空间的真空度会更高。

从太阳日冕层出来持续不断的大量以太泡沫中混有大量的正微子和中微子。携带负电的D粒子吸附数量很大的极其微小携带正电的M粒子后,总体呈电中性,成为中微子,吸附过量的M粒子,总体呈正电性,成为正微子。由于环境中的M粒子富裕充足,正微子的数量会占85%以上,中微子的数量应少于15%,太阳风扩散的过程中,会偶尔出现各种粒子之间的碰撞,正微子,中微子表面会失去一些M粒子,使中微子变成携带负电的负微子,或者光辐射中的光粒子被介质吸收以后,即可转变成为负微子,其数量比例应少于1%,三种微子的尺度均为10-22-10-23米数量级范围,由于荷质比很小,三种粒子不自旋,只能作无规则的振动,相互之间维持一定数量比例的动态平衡。它们镶嵌在以太泡沫上,向空间扩散。太阳到地球,正微子在空间中的分布密度,由太阳到地球逐步递减,构成电性指向地球的空间电场。

各种大小不同的以太泡沫球互相粘连,同时携带着各类微子,充满了整个空间,构成一块平均密度非常小体积非常巨大的连续物质。这块巨大的连续物质——以太结构,具有如下特点:

1,平均密度非常小,经上述估算,可以比空气的密度小十万倍及以上。

2,刚性非常大,几乎没有弹性。因为泡沫球壁是互相直接接触连接的,没有间隙。自然界最硬的金刚石结构与其相比,碳原子之间的间隙,再加碳原子之内与碳核之间的间隙,与碳核直径相比,相当大。说明以太泡沫球的弹性比自然界最硬的金刚石的弹性还要小几个数量级。

3,泡沫球很脆,容易破裂。D粒子质量是M粒子质量的1500万倍,D粒子与M粒子球相撞,不费吹灰之力,泡沫球就破裂了。

4,泡沫生成的速度非常快。D粒子和其它以太物质(中微子,正微子,负微子),在以太结构中振动或运动,其周边的泡沫即刻破裂成较小的大小尺度不相等的许多泡沫球,整个过程几乎不须要时间。粒子的每一次振动或运动都会对以太结构产生一次振动。

因此,以太泡沫结构是平均密度非常小,刚性非常大,非常容易破裂而且生成速度非常快的连续物质结构,它充满了整个宇宙空间。

三, 光传播的媒质——以太结构

近代科学400余年以来,直到今天,光是什么?光的本质本性问题的争论一直没有停止。光是粒子还是波的争论,形成了两大学术派系,坚持“微粒说”的最著名的科学前辈有牛顿和爱因斯坦,坚持“波动说”的最著名的科学前辈有胡克,惠更斯,菲涅尔,麦克斯韦。17世纪,光的“波动说”以胡克,惠更斯为代表占主流地位,光在以太中传播。18世纪,光的“微粒说”以牛顿及其弟子为代表占学术主流。19世纪,以菲涅尔,麦克斯韦为代表,光的“波动说”又重新成为主流学术地位。20世纪,爱因斯坦认为光的本质是粒子,提出“光量子”概念,认为讨论以太存不存在的问题是多余的,光传播不须要以太,光的“微粒说”又占了上风,历时100年有余。

人类对与自已最密切相关的物质,光本性的认识是100年反复一次。21世纪又将如何?

透过现象看本质,也不是一件容易的事情。光现象有:光的发射(光源)和传播,有直射,反射,折射,透射,色散,吸收,干涉,衍射,散射,偏振,,,,光源的种类非常多,不胜枚举。光效应有:各种光电效应,各种电光效应,各种磁光效应,各种光磁效应,还有光的热效应。不计其数次的观测和实验,表明光具有波粒二象性。波粒二象性表达的是光的现象,而不是本质。波粒和粒波之间可以转换吗?前辈科学家用数学方程来描述粒子的状态,然而,这种描述的可信度并不高,因为它不能揭示光的物理本质。真正的原因在于我们没有发现广袤的空间中存在难以观测到的以太结构。

1897年,英国物理学家汤姆逊发现电子。1932年,美国物理学家安德森发现正电子。1928-1932年各类加速器开始出现。1961年,对撞机首次进行正负电子对撞实验。对撞实验的结果只产生高亮度光,以太产物不可能被观测到。因为上述观测和实验,作者本人从建立电子内部结构模型开始,在梳理近代400年科学体系的乱麻堆里抽出了第一根头绪,然后,顺藤摸瓜,抽丝剥茧,层层展开,其顺序是:电子内部结构模型,电磁以太模型(正微子,中微子,负微子),正电子模型,各种光子模型,电子外部结构模型,质子模型,中子模型,质子外部模型,中子外部模型,空间中的以太结构模型,光,电,磁,热,场,波的物理本质,各种天体星云的结构。形成了完整的两种基本粒子三种基本结构(简称“二粒三构”)理论。

作者从平面镜对太阳光的反射实验观察中,经分析判断,最终得出结论,光粒子必须携带负电。光粒子之间的负电斥力是光辐射的动力。一大堆光粒子(光源),在静电力的驱动下,迅速离开光源,由于空间中以太结构的阻力,阻止光粒子离开,光粒子必须排列成光子链的形式辐射出去。光子链中,第二个粒子沿着第一个粒子的路径走,第三个粒子沿着第二个粒子的路径走,第四个沿着第三个走,第五个沿着第四个走……,这样的路径阻力最小,因为前面的粒子刚过去,以太泡沫还没完全复合。每过去一个粒子,对以太泡沫撞击一次,以太结构会发生一次振动。每秒钟发射的粒子数,就是以太泡沫结构的振动次数,振动向空间以太结构传播,形成光波,振动次数就是光波的频率,粒子之间的距离就是波长。光子链前进方向与以太泡沫结构的振动方向垂直,所以光波是横波。

光的波动性的大小与光粒子与以太结构的撞击烈度大小成正比,光的波长越短或频率越高,以太结构的复合程度较小,同时,撞击接触的持续时间较短,因此撞击烈度较小。光的波长越长或频率越低,以太结构的复合程度较大而且撞击接触的持续时间较长,撞击烈度较大。所以,高频紫外线(UVC),X射线,伽马射线的波动性较小,低频紫外线(UVA),可见光,红外线的波动性较大。撞击接触的时间间隔,以中紫外线(UVB段)1015Hz为例,波长300纳米,经计算,撞击接触时间(t=λ/v)为10-15秒(1飞秒)。撞击接触的时间间隔,以中红外线1013Hz为例,波长30000纳米,经计算,撞击接触时间间隔为10-13秒(100飞秒)。光的波动性的大小约与光的波长的平方成正比。

通常的光源发光,不会只有一条光子链,而是多条光子链向各个方向发射,光源周围各个方向的以太物质的平均密度不同,阻力不一样,因此,各条光子链的光粒子间距(即波长)可以不同,也就是说,一个光源可以同时发出各种不同频率的光在以太结构中传播。

对于任何光源的光子链,包括普通各类发光光源,各种激光光源,同步辐射光源,自由电子激光光源,强子电子对撞光源,核裂变核聚变光源,都必须在以太结构中传播。离开以太结构,光子链结构就会散架,形成光粒子群或粒子团,就会在短时间内失去辐射能力,科学家曾观测到射入非常遥远的宇宙空洞的光突然寂灭,是因为宇宙空洞中缺乏以太结构。以太结构是支持光子链传播的媒质,不可以缺少。

光子链为什么能够在以太结构中长时间长距离传播?光子链中光粒子之间存在着负电斥力,而且光粒子的荷质比很大,使光粒子之间的距离与光粒子的直径尺度之比相当大,前头的光粒子是被后面的光粒子推着走的。光子链在以太结构中传播的动力等于光源的静电斥力加上每个光粒子斥力的总和,因此,光子链越长,传播的总动力越大。所以,光子链能够在以太结构中长时间长距离传播。直至光源聚集的光粒子消耗将尽时,光子链才开始散架。不同的光子链在传播途中,光粒子之间由于电性斥力,不会发生碰撞。但是,光子链传播过程引起的以太结构的波动会发生碰撞,观测到光的衍射,干涉,偏振等波动现象。

光子链传播途中遇到各种各样花样多端的不同结构形态的障碍物时,会发生反射,部分反射,漫反射,各种散射,透射,色散,折射,部分吸收,完全吸收等行为,随着光粒子运动方向的改变,相关的以太结构的波动行为也发生相应的改变。使光现象变得异常复杂,但万变不离其宗,光的本质是十分简单的。

四, 万有引力的空间媒质——以太结构

以太结构是光传播的媒质,同时也是万有引力传播的空间媒质。质量的自聚性表明,空间中任何有质量的物质之间存在万有引力,这种引力须通过空间媒质来传递。不须要空间媒质传递的超距作用不符合唯物主义的哲学,因此,几乎所有的物理学家都反对超距作用。400年前的近代科学始祖笛卡尔首先提出空间中必须到处存在着以太物质,它是传递地球月亮之间引力的空间媒质,并用它来解释海水的潮汐现象。由于建立的许多以太模型都有各种缺陷,加上人类又无法探测到以太的存在,所以牛顿的弟子认为,以太并不存在。

如果没有以太,会带来更多更难的物理问题无法合理地解释和理解,包括很多的光现象,磁现象和引力现象,近代物理长期徘徊在各种纷争之中,理论物理出现严重危机。用数学分析的方法去理解,解释,定量计算物理问题,应在物理问题的定性分析之后,物理问题的定性在前,定量在后,不能颠倒。否则,会把许多物理问题变得更加复杂。

以太的泡沫体结构,把宇宙中所有物质和物质系统连系在一起。包括微观粒子和宏观天体。在微观世界中,处于绝对零度(-273.15度)以上在空间中游离的中微子,正微子,负微子通常处于无规则的热振动之中。它们不断撞击着自己周边的以太泡沫体结构,使泡沫球不断的破裂又不断的重生。由于各种微子的质量很小,间距较大,故万有引力较小,又有泡沫球破裂及生成运动的阻隔,所以,微子之间引力碰撞的机会并不多。随着温度的升高或者说微子的振幅加大,微子的碰撞机会增多,各种微子数量比例才会达到相对的动态平衡。

如果能使许多微子朝着某个方向高速运动,微子的无规则热振动几乎减小到零,此时,万有引力和静电力发生作用,才会使微子发生碰撞或驱离。如中微子振荡实验,从核裂变反应堆或大型强子对撞机出来的高速中微子束流,在数十或数百公里长基线运行下,由于万有引力的作用,聚合成较大的中微子。

在物质原子,分子的周围空间中,三种微子的数量较多。如果某种物质的各个原子或原子团发生高速自旋,会牵动物质周边以太结构和三种微子一起旋转,众多的微子会排列成一层层紧密的圆环,圆环之间具有很强很大的万有引力,这时候的万有引力就是磁力,磁力线的方向与圆环垂直。磁力的大小可以用万有引力公式计算出来。科学前辈曾经有电磁以太的说法,中微子,正微子,负微子就是电磁以太,三种微子的有序运动或转动,形成磁场,磁力的本质是万有引力。类比之下,以太粒子可以称为光以太或引力以太。所有的以太物质粒子都是暗物质。

地球自转,牵动着地球大气层与以太结构一起做较差旋转运动。地球大气是多种气体的混合物,分子内外空间中,正微子,中微子,少量负微子的浓度较高,检测到的地球磁场强度为0.5-0.6高斯。

以太,首先由2400年前最伟大的古希腊科学家亚里士多德提出,直到400年前的近代科学始祖笛卡尔才把以太引入到科学里来,人类对自然界的认识,主要有:各种观测,各种实验,反复校对,不断总结,去伪存真。过了一段时期,随着探测仪器和整体科技水平的进步,又要重新梳理,重新观测,实验,总结,鉴别,调整。这样周而复始地进行着。

在地月系统中,月球在白道平面上绕地球转动,转动的离心力使地月之间的以太泡沫球拉长略呈椭球形,而被拉长的椭球形泡沫有自动收缩成球形的功能,使地月之间不会因离心力而分开。泡沫球是地月之间传递万有引力的媒体。由于地球月球的自转,连接它们之间的以太泡沫链会产生一收一放的不断更新,表现为地月之间潮汐力对海水的吸引和释放的不断变化。同时由于太阳与月球位置及距离的变化和地轴的岁差章动等原因,会使地球各地出现不同的但有周期性变化的潮汐现象。

五, 电磁振荡传播的空间媒质——以太结构

无线电通信的发明是19世纪人类最伟大的创造之一。到20世纪,无线电传输的信息有声音,文字,数据,图像等。无线电通信有12个频段,但通常有,甚低频(VLF),低频(LF),中频(MF),高频(HF),甚高频(VHF),特高频(UHF),频率在3kHz-3000MHz范围。对应的是,万米波,千米波,百米波,十米波,米波,分米波。

导电良好的金属,常见的有银,铜,铝等,通常呈晶体结构。金属原子外空间常有自由电子在流动。中微子可以自由自在地从金属导线内部空间中穿越。正微子可随便地进入导线,但不能随便地出去,因为受金属晶体空间电子负电场的吸附。负微子因为携带负电,由于受晶体空间负电场的排斥,所以很难进入导体。故此,导线内部及导线表面的正微子浓度较高。正微子在导线中流动形成电流。几乎所有的电流效应,包括电流的热效应,电流的磁效应,电流的光效应,部分电流的化学效应在内,都是正微子的贡献。电子在导线中流速太慢,除了某些电化学反应如电解,电镀,电冶以外,电子主要是提供金属导体和半导体材料中(N型硅片)的空间负电环境。电流的有效物质是正微子在起实质作用。许多正微子的存在,就像一团气体,存在于金属导体之中。

在闭合的电路中,某一结点的正微子浓度越高,表示这一结点的电位越高。正微子气体向低电位扩散形成电流。人类99% 以上的电源来自传统的机械式同步发电设备。发电的原理,就是使导线两端造成正微子气体有较大的浓度差,形成电压。在导体中,正微子气体受金属原子核的束缚很小,流速很快。原子核对自由电子有一定的束缚力,在导体中流速很慢。所以,主要是正微子流,经过各种不同的用电器后,产生各种不同的电效应。

由电容器和电感线圈并联而成的高频电磁振荡回路,由于电容电感的不断充电放电,正微子气体在回路里往复流动,使电容或电感的两端的电位不断周期性地变化。如果把一端用导线连接到高高直立的圆柱体天线上,振荡回路的电位变化会立即传递到天线。当电位升高时,正微子气体快速流向天线,在天线的表面各处都会有部分正微子气体逸出,对周围的以太结构进行一次冲击,使以太结构发生一次振动。当电位降低时,天线的正微子气体倒流到振荡回路,此时,快速回流的正微子气体又一次从天线表面各处逸出,又一次对周围的以太结构进行冲击,使以太结构又发生一次振动。发射天线周围的以太结构的振动,会通过连续的以太结构向空间传播。由于振动的频率很高,形成的高频等幅波在以太结构中传播的能量损失较小。以太波到达非常远的接收天线内,非常微弱的以太波动能,能使接收天线内的正微子气体发生微扰,因而使接收谐振回路的电位发生微小的变化。接收机对微小的电信号进行选频,高放,检波,可以把调制到发射端高频信号中的音频信号,视频信号解调出来。所以,我们通常认为的电磁波实际上是机械振动的以太波。当然,为了好的发射与接收效果,发射与接收天线振子的形状和尺度很有考究,还有回路接地等等。

无线电通信,是把音视频等信息的电信号,用调幅或调频的方式调制到高频振荡的电信号中,在振荡回路的电感线圈表面,或者通过天线,使以太结构产生连续的机械波动,传递到接收端。在接收端,微弱的以太结构的机械波动,对接收天线或高频头或调谐回路中的电位(正微子气体浓度)发生扰动,把机械振动转换成电信号,经选频,放大,鉴频,检波等过程,重新获取人们需要的音视频信息。

正微子气体快速流过圆柱体形的金属导线,会有正微子气体从圆柱体表面各处外逸,形成无数条正微子流。正微子的有序运动会产生磁性,其实质是万有引力引起的正微子流之间的横向相互吸引,此时导线表面的正微子浓度增加,有部分正微子会回流到导线之内。磁力的方向与正微子流垂直。此时把小磁针摆放在导线周围,可以直接观测出来。磁力线的方向在金属导线的外面形成无数个闭合的同心圆。如果把导线弯成圆环,就表现出有无数条闭合磁力线穿过圆环。如果把导线绕成螺线管,就有无数条磁力线穿过螺线管内,又从螺线管外部绕回形成闭合的无数条磁力线。如果此时把顺磁性材料软铁棒插入螺线管,会直观地观测到,磁力会大大加强,这就是电变成磁的物理现象。导线或者发射天线的周围会产生磁现象,但这个磁无法变成电,向空间继续传递下去,因为它没有继续向外部空间传播的物质基础。部分正微子回流到导线的现象表明导线有很小的自感现象,产生微小的自感电动势。

电是物质粒子的一种特性,磁是许多物质粒子有序运动(平动或转动)产生的物质现象。电与磁的本质完全不同。电与电可发生相互作用,磁与磁也可发生相互作用。电不能直接产生磁,磁也不能直接产生电,所以电磁波并不存在。

如果前辈科学家法拉第(1791-1867年)能活到汤姆逊(1856-1940年)发现电子,安德森(1905-1991年)发现正电子以后,再活到20世纪60年代。时间只差短短的100周年。那就不需要本文作者多此一举了。

纪念伟大的英国物理学家迈克尔•法拉第(Michael Faraday)!

纪念伟大的近代科学始祖勒奈•笛卡尔(Rene Descartes)!

纪念伟大的古希腊科学家亚里士多德(Aristotle)!

愿你们在天国永远面带微笑!

愿人类在科学的道路上不受曲折,阔步向前!

2020,10,22 完稿于中国丽水

(此文被《中国科学家年鉴 2023 》收录 见182-185页)

内容提要:现代宇宙学试图根据理论物理和天文观测来描述宇宙的整体演化。然而,理论物理总是有一定的时代性和一定的应用范围,天文观测也有一定的条件和误差,这就导致了现代宇宙学的许多困惑问题;在现代宇宙学中,引力场是一个可以支配整个宇宙运动的“宇宙场”,这值得商榷;哈勃定律认为宇宙学红移是光的多普勒效应,也有一定的片面性。基于物质的普遍团集现象和场作用的区间性,星系和星系团世界中的“质量缺失”现象,被认为存在着一个不同于引力场的新场,而不是存在暗物质,并提出了一个多层次的分层宇宙模型。

关键字:现代宇宙学,引力场,哈勃定律,多阶等级式宇宙模型

1、引言

人类一直沉迷于对宇宙的思考:宇宙是如何被创造出来的,它的结构是如何形成的,它是如何进化的。在古代,世界各地的各民族创造了许多关于世界诞生的神话故事。后来,各种宇宙模式逐渐形成,有地心论在古希腊的地心说;哥白尼的太阳中心论和牛顿的在万有引力控制下的无限宇宙。广义相对论诞生后,人们认为它可以用引力场方程来解决宇宙问题,先后提出了静态宇宙模型[1]、稳恒态宇宙模型[2][3]、大爆炸宇宙模型[4]等等。现在,包括暴胀在内的热大爆炸宇宙模型成为了当前的主流宇宙学,其他的基本已被否定。

现代宇宙学作为一门科学,要求不能凭想象,必须能在理论物理学的基础上给予科学的说明;必须尊重观测到的客观事实。热大爆炸理论是在广义相对论、量子场论等基础上发展起来的。它已有三大佐证:哈勃定律表明宇宙正在膨胀;微波背景辐射被看成是大爆炸的余辉;元素氢和氦丰度的理论推测与天文观测基本相符。

不过,现代宇宙学中,仍然存在着许多令人困惑的问题。例如,它的发展过程存在着用新的困难掩盖旧问题的现象;暗物质和暗能量是现代宇宙学的关键要素,但它们是什么,还是一无所知。因此,大爆炸宇宙学还远远不是一个成熟的理论。正如俞允强教授所说:“总体说来,宇宙学的发展还处于它的未成年期,尚不能回答的问题远比已有答案的问题多,已回答的问题中,答案的牢靠程度也各各不同,这才是今天宇宙学的真实面貌。”[5]它是否能够逐渐成熟和完善,或者是否存在需要另起炉灶的根本性缺陷?让我们进行一些分析和讨论。

2、现代宇宙学的困惑和根源

纵观热大爆炸宇宙学的发展过程,不难发现,其往往是以新的疑难来掩盖旧的疑难。

1922年,苏联数学家弗里德曼在解爱因斯坦引力场方程时发现:宇宙在大尺度上的物质分布和物理性质是随时间在变化的。不久,又发现了哈勃定律,于是二者结合,宇宙源自一次奇点的大爆炸理论就出台了。但以此来探讨初始宇宙,存在着四大疑难:一是奇点疑难,奇点是物质密度无限大,一切物理定律都无效的点,以它作为宇宙之源,不可思议。二是视界疑难,在早期宇宙中,不同的视界之间不能以热信号或光信号等相互联络,因此,它无法说明目前宇宙的普遍性的因果联系。三是平直性疑难,这样的大爆炸难以形成我们看到的平直宇宙。四是磁单极疑难,宇宙大爆炸后,在不同视界的相交处将会产生磁单极,它们数量多,质量大,早就应该被发现了,但实际上却至今没有发现一个。

为了消除这些疑难,上世纪80 年代,出现了 “暴胀”理论,它的基本假设是:在大统一对称破缺时期,宇宙经历了一次难以想象的剧烈膨胀,它使一个视界的体积就暴胀成了我们所能探测到的整个宇宙。这样一来,除了奇点疑难,另外三个疑难就迎刃而解了:因为我们的宇宙是由一个视界暴胀起来的,视界疑难自然不再存在;磁单极也成了个别现象,至今没有发现就不足为奇;在暴胀中,宇宙的曲率半径瞬间变大,所以,无论初始宇宙如何弯曲,暴胀后,它都将是平直的。但是,所谓的暴胀是个怎样的图景呢?那是仅持续了10的负33次方秒,而尺度却扩张了10的30次方倍。这样的描述连神话都构思不出来,可能吗?这是一个更无法解答的大疑难。另外,这样的暴胀速度将是光速的1030倍以上,这是在根本上与相对论过不去。有人说:宇宙的膨胀是时空的膨胀,这不同于物质的膨胀,因此可以超光速。这是个诡辩,真正的时空无所谓形状大小,能弯曲,能膨胀吗?暴胀理论预言密度参数为1,而重子物质的产生速度远远跟不上时空的暴胀速度,因此,重子物质的密度远小于1,于是,暗物质、暗能量被宇宙学捧为上宾。热大爆炸宇宙学宣称:宇宙中的95%以上的物质是人们还未认识到过的非重子物质。它们究竟是何物,至今一无所知,这又成了一个大疑难。

如果我们的宇宙是一个原始视界的暴胀结果,那么其他原始视界是否也会暴胀呢?这当然也有可能。于是,这样的宇宙论实际上降格成了局部宇宙论。而平行宇宙是否真的存在,这又成了一个天大的疑难!

以新的疑难来取代旧的疑难,只是一种权宜之计。连续出现这种局面的一个可能是:现代宇宙学一开始就存在问题,或者说,它的基础有问题。

现代宇宙学的理论基于二条基本假设,一是宇宙学原理;二是认为广义相对论是研究宇宙动力学的出发点。

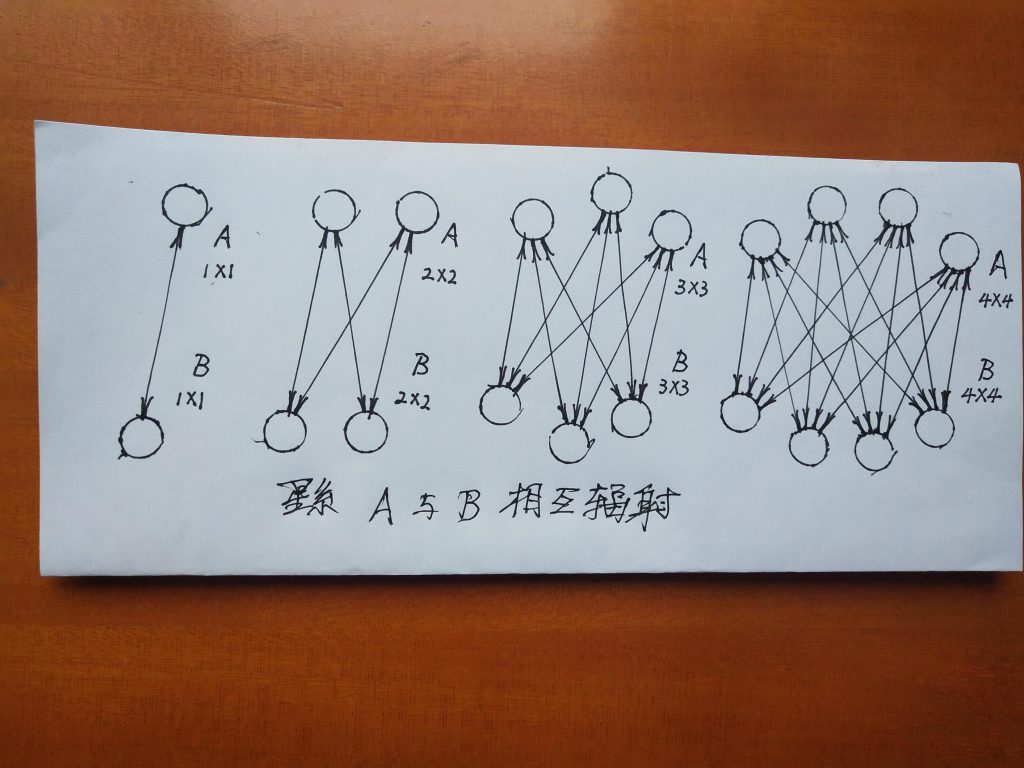

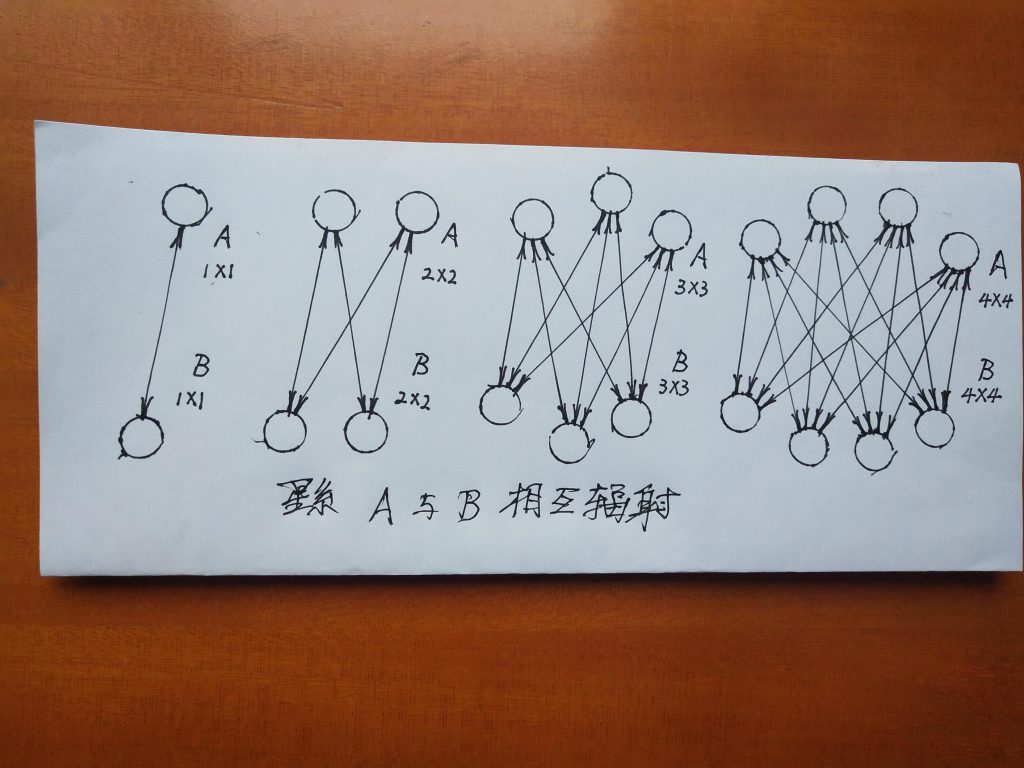

关于宇宙学原理有人已证明宇宙是高度各向同性的[]。不过,各向同性只表明如图1所示的宇宙的纵向均匀。宇宙学原理还应该包括如图2所示的环向同性。

广义相对论是一种引力论,将它作为宇宙学的理论基础,就是认为引力场是一种能够支配整个宇宙物质运动的“宇宙场”。一般说来,任何物理学理论都会有一定的适用范围,广义相对论也不会例外。实际上,作为相互作用的力场有明显的区间作用性:在原子核内部,作为强相互作用的色场起着主要作用;在原子世界,电磁场占着主导地位;引力场的作用在微观世界是微不足道的,到了太阳系世界,它才成了支配天体运动的主宰。既然引力场不能在微观世界发挥明显的作用,怎能认为它能独霸宇宙呢?微观、宏观、宇观是人为规定的,设想在电子上有一种特殊的有智慧的生物,它们可以将原子世界称作“宏观”,而将我们的宏观当作是它们的“宇观”。如果我们的宇观场就是宏观中的引力场,那么,它们的“宏观场”(电场),也可等同于它们的“宇观场”(引力场),但这是不成立的。可见,引力场不会是宇宙场,而只是一种宏观场。它的作用范围也是有限的,在比宏观更大的宇观空间里,还会存在着不同于引力场的宇观场。这种说法有事实依据吗?有!在星系、星系团的宇观世界里,存在着“质量缺失”现象,它表示星系的可见物质的引力,只有该星系外围物质运动所需引力的十分之一左右。对此,现在的主流解释是存在着大量未知的“暗物质”,但经过了上天、入地的长期探索,至今一无所获。我们认为,“质量缺失”现象应该是存在着宇观场作用的表现,而不是存在着什么“暗物质”。引力相互作用在宇观世界仍然存在,但已失去了主导地位,正如引力相互作用存在于微观世界,但只能当配角一样。

关于宇宙学红移,大爆炸论把它视为光的多普勒效应,从而得出了宇宙在膨胀的结论。而且,把宇宙学红移视为光的多普勒效应也是存在暗能量的前提,因为人们是根据Ia型超新星的红移量来确定它们退行速度的。所以,如果否定了宇宙学红移是多普勒效应,那么,宇宙在膨胀和存在暗能量都不成立了。

如果宇宙学红移不是多普勒效应,它会是什么效应呢?不少学者认为是光子在超长距离传播过程中的能量耗散效应[2][3],这是有一定可能性的。比如,宇宙背景辐射可能与光有一定的作用,这种作用虽然非常微弱,但在光的宇观传播过程里会显示出来。另外,我们则提出:宇观场对光子有一定的作用,这是造成宇宙学红移的原因之一。

至于宇宙微波背景辐射,它的特征和绝对温标2.725K的黑体辐射相同。而黑体辐射是一种理想物体的热辐射,是一种热平衡状态的辐射,把它看成是宇宙大爆炸的产物,是很值得怀疑的。任何天体都在不停地辐射、反射、折射、吸收着电磁波。在太空中,这些电磁波经历了无限长时期的捣腾,形成了宇宙背景辐射是很自然的。它可看成是太空中的宏观的真空起伏,是以太海洋里“无风三尺浪”的表现,是太空的整体温度。它本来如此,以后也会如此。把它当作“大爆炸”的余尘,倒象是种神话。

现代宇宙学,建立在一个不可靠的理论基础之上;所谓的观察证据,有牵强附会之嫌。在我们看来,现在的理论物理学具有很大的局限性,远不足以描述整个宇宙。希望能在现有理论物理学的基础上给宇宙一个科学的说明是不切实际的。现在的天文观测、测量手段也有很大的局限性,容易引起错觉

宇宙是难以穷尽的,只能逐步进行大体上的描述。下面,我们提出一个“多阶等级式宇宙模型”

早在18 世纪,德国物理学家朗伯特( Jo hann Heinrich Lambert)就提出过天体逐级成团分布的思想。他把太阳系叫作第一级,第二级是比太阳系大得多的所谓星团,第三级是银河系。1908 年,瑞典天文学家沙利叶(Carl wilhelm Ludwig charlier)正式提出了等级式宇宙模型[4],他指出,这模型可以消除光度徉谬及引力徉谬;后又得到法国天文学家沃库勒(Gérard de Vaucouleurs)等的发展[5],说明用该模型可解释天体年龄,并得到至少到星系团级的明显成团性的证明。但因为等级式宇宙模型不能如大爆炸宇宙学那样“在现有理论物理学的基础上给宇宙一个科学的说明”而被打入了冷宫。其实,这样的描述是比较实在的,它显示了宇宙团集性的实物结构。我们进一步称实物的分割阶层为“一阶等级式宇宙模型”,其表现为:轻子夸克-原子核-原子-分子-物体-星球-太阳系-星团-银河系-星系团-超星系团。它应该还可以向大、小两个方面延伸。

一阶等级式宇宙模型的局限性是显而易见的:它没涉及物质之间的相互作用。人们早就认识到:物质的基本存在形式不止实物一种。一般认为,场是不同于实物的另一种物质基本存在形式,它能够在真空里传递相互作用。

真空不空,我们称物理真空为以太,建立了可压缩性以太论[1]。它认为,场只是一种物质的连续分布的形态,用数学上的梯度、散度、旋度等等来描述。有的场以实物为基础,比如水的密度场、大气压力场等等;有的场以真空态的以太为基础,比如引力场、电磁场等真空场。因此,场只是物质的某种分布形态,不同于实物的另一种物质基本存在形式是以太,不是场。是以太造就了真空力场。

上面已经指出,力场的作用范围都有着明显的区间性。如果宇宙是无限的,那么,我们认为:宇宙中存在着一系列区间场,它们分别在一定的空间尺度范围(某场区间)中占主导地位,而且场作用的区间性意味着存在不同的区间场以太。这就是说,以太不只一种,各区间场由各自的区间场以太所造就。

区间场以太观把各种区间场在物质性上平列起来了。但实际上,在我们的认识范围里,引力场有着特殊的地位。比如,作为引力荷的质量代表了实物量的多少;无论引起物体加速运动的是电力、磁力或其他什么力,在与加速物体相对静止的坐标系上,总是表现为存在着

引力场。这是怎么回事呢?情况是这样的:生活在地球上的古人,因为不了解其他星球的真面貌,于是,把地球看成是宇宙的主体,太阳、月亮、星星只是宇宙的装饰物;同样,由于人类生活在引力场区间中,还未意识到其他区间场的存在,无意中就把引力场以太当作了唯一的区间场以太了。将某一区间场以太当作是唯一的区间场以太的看法,本文称之为“某场以太性”。即人类现在所持的是引力场以太性的物质观,人们所能认识到的一切物质现象,都可看成是引力场以太的种种表现。色场、电场和本文所说的宇观场,它们都不是真正的区间场,而是引力场以太受相应的区间场的作用而表现出来的现象。

有一个问题曾使人疑惑:为什么在人类生活的宏观世界里,物质现象是那么的清晰、直观,而在微观世界和宇观世界中,情况却不是这样,那里存在着难以直观理解的二象性、不确定性原理、宇宙学红移、类星体等等奇特现象,难道这是大自然对人类的青睐?现在,对此有了答案:微观和宇观世界的特殊现象是由于人们用引力场以太性来描述相邻场区间中的物质现象的缘故,是区间场之间的相互作用造成的。显然,这种描述离开本场区间越远,物质被“扭曲”的程度就越厉害,最终必有一个极限。这从引力场以太性中的定量描述的实质来看也很显然:我们的认识都是引力场以太性的,这使引力场以太拥有特殊地位,在真空中,由引力场以太传播的光的波速被当作了极限速度,它是不变的,并以此为基础形成了引力场以太性的定量描述的时空观——相对论性时空观。我们用引力场以太性的眼光来观察“最小”的轻子及夸克等,就只能认为它们是“点”粒子了。如果能够用微观区间场以太性的“眼光”去观察,那些实物将不是点粒子,它们会有有内部结构,是可分的。因此,如果突破引力场区间性的局限,把所有场以太性中的“实物”串联起来,这种广义的实物系列将是无限的。

物理学家D.博姆,关于“显析序”和“隐缠序”的思想[6],在这里可以获得明确和拓展:在微观世界,我们熟悉的各种实物粒子和电磁场、色场等等构成了显析序;它们时时刻刻地受到微观区间场的作用,这种作用我们难以直接感知,它们作为隐缠序,以虚数波的形式对微观粒子进行导引,从而产生了二象性、量子性等微观世界的特性。同样,在宇观世界,作为显析序的天体,必定也会受到由宇观区间场所造成的隐缠序的作用。河外星系的普遍性红移,类星体现象等等就可看作是这方面的一些表现。

相对论性时空观是引力场以太性的定量描述的时空观。当人们用引力场以太性来描述微观世界时,由微观世界的隐缠序引起的特殊关系,要用量子力学来处理,量子力学与相对论相配合能够很好地描述微观的物质现象。同样,在宇观世界,宇观的隐缠序也会造成一些难以直观理解的定量关系。因此,本文认为:在引力场以太性中,正如要用量子力学来配合相对论对微观世界作定量描述一样,应该建立一种“宇观力学”的特殊体系,来定量地配合相对论去揭示宇观世界之谜。

现在,我们可以对有关的区间作如下命名:引力场区间为“宏观”,它包含实物系列中的分子-物体-星球-太阳系-星团;比宏观大,但能用引力场以太性加以描述的区间为“宇观”,它是已知的实物系列中的大于星团部分;小于宏观,但能用引力场以太性加以描述的区间为“微观”; 它是已知实物系列中的小于分子部分;大于宇观的叫“超宇观”,小于微观的叫“超微观”。超宇观和超微观是人类目前无法认识的。

示意图: 实物分割阶层与场以太区间阶层之间的关系示意图

事物的矛盾普遍性,也决定了物质存在形式的无限多样性。本文认为,不但实物、区间场以太的存在形式是无限的,物质的基本存在形式也是无限的。区间场以太是比实物高一阶的物质基本存在形式,在区间场以太之上,还会有更高一阶、高二阶等等的物质基本存在形式存在。这样的设想,使我们对整个宇宙的物质构架有了一个大概的轮廓:广义的实物是无限可分的;区间场以太把广义实物分割的无穷系列,划分成了具有区间场以太之间性质差异的一个个场区间;在这无限的场以太系列中,又可进一步划分成比区间场以太更高一阶的物质基本存在形式的物质阶层;如此等等。对于这样的宇宙物质构架,我们就称之为“无穷阶等级式宇宙模型”。

实际上,在局部的物质界里,也存在着“多阶等级式”现象。拿植物界来说,植物在长期的进化过程中,形成了成千上万个物种,在种之上可分成属;在属之又上可分为科;而在科之上还可以依次地分出目、纲、门等等,这些“种”、“属”、“科”、“目”、“纲”、“门”等等就代表了植物的一些基本特性。局部的物质界是有限的,宇宙是无限的,整个宇宙的物质构架应当是无限延伸的“多阶等级式”的。

现代宇宙学的理论基础和观察证据都有一定的不可靠性。这令人沮丧和难以接受,但并不奇怪,因为科学是无止境的。物理学理论都会有一定的适用范围,观察手段也都会有一定的局限性。宇宙,作为一切存在的总体,在时间、空间和物质的表现形式上都会具有无限性。我们只能逐步认识、不断逼近宇宙的真相,而不可能穷尽它。

以往的主流宇宙说,总是把某种物质形式放到宇宙的中心地位,从而都可归结为“中心宇宙说”:亚里士多德的宇宙观是地球中心说;哥白尼的宇宙观是太阳中心说;等级式宇宙学是实物中心说;牛顿和以广义相对论为基础的宇宙论是引力场中心说等等。它们都是十分片面的。每个局部的物质界都会生生不息地运动、演化,但包罗万象的宇宙不可能整体创生或毁灭。

参考文献

1、胡昌伟. 可压缩性以太论[J]. 现代物理, 2017, 7(4): 112-133. https://doi.org/10.12677/mp.2017.74013

2、T. Chang, D. G. Torr, A Tentative Explanation of Cosmological red Shift[J]. Paired and Interacting Galaxies, NASA, Conference Publication 1990, 3098: 491.

3、余本立,宇宙到底是有限的还是无限的?香港天马出版有限公司,2004.

4、C. V. L. Charlier, Ark. Mat. Astron. Fys., Vol. 4, p. 1,(1908).

5、G. de Vaucouleurs, The Case of a Hierarchical Cosmology, Science , 167 (3922), pp.1203-1213 (1970).

6、戴维. 玻姆,整体性与隐缠序,洪定国等译,上海科技教育出版社,P159-193。

探讨宇宙膨胀的力学原因(英文译文)

Exploration on the Mechanical Causes of the Expansion of the

Universe

Wu Dongmin from Universe Discovery

Abstract: This paper explored the mechanical causes of the expansion of the universe from the perspective of celestial mechanics.

Discovery: The radiation repulsion between two galaxies is directly proportional to the product of the square of the number of stars in the two galaxies. F=Kx2y2S1S2E1E2/R2c2

Discovery: The magnitude of radiation pressure borne by a celestial body is equal to the amount of energy received by the celestial body per second divided by light speed. F=E/ct

Keywords: Universal Gravitation; Radiation Repulsion; Photon Momentum; Luminosity-Mass Ratio

Einstein added the term “cosmic constant” in his gravitational field equation to balance universal gravitation, thus keeping the universe stable. What is “cosmic constant” exactly? Einstein believed it was “anti-gravity”, which was intrinsic in space-time instead of originating from any particular source like other forces. Later on, theoretical physicists returned to “cosmic constant” again and considered it as a mechanical cause driving the expansion of the universe. To be specific, it was “dark energy” in space-time. What dark energy is and how dark energy interacts with galaxies specifically remain inconclusive. This paper found that the light radiation repulsion of galaxies might be the real cause of the expansion of the universe from the perspective of celestial mechanics.

Light radiation pressure is the repulsion exerted by celestial bodies with strong radiation in galaxies to surrounding space-time, which is also called light radiation repulsion. Both light radiation repulsion and universal gravitation are long-range forces. Obviously, the universal gravitation between galaxies is the force of attraction that keeps galaxies close to each other while the radiation repulsion between galaxies is the force of repulsion that pushes galaxies away from each other. This paper analysed the strength of the universal gravitation and radiation repulsion between galaxies. If radiation repulsion was greater than universal gravitation, the mechanical cause of the expansion of the universe was thus found.

1. Photon Momentum and Momentum Theorem

In 1905, Einstein proposed the “photon theory” and successfully explained the photoelectric effect. He again proposed the hypothesis that photons had momentum in 1917, which was proved by the X-ray scattering experiment conducted by Compton in 1923. The energy, momentum and impulse of photons can be calculated with the following formulas. p=E/c is obtained from E=mc2 and p=mc (photon momentum). F=Δp/t is obtained from I=F•t and F•t=Δp (momentum theorem). Wherein, E stands for photon energy (J), p for photon momentum (kgm/s), m for mass (kg), c for light speed as a constant (2.998 x 108m/s), t for time (s), Δp for change in momentum (kgm/s), I for impulse (N•s or kgm/s) and F for acting force (N).

The radiation repulsion of a celestial body can be understood as an acting force produced by the change of photon momentum after the celestial body receives photon radiation, which is also known as impact force. The acting force is in the same direction with light radiation, whose magnitude depends on that of change in momentum. After a photon is absorbed, its change in momentum is equal to the initial momentum of photon. Namely, F=E/c•t is obtained from F•t = Δp = p = E/c. The magnitude of radiation pressure borne by a celestial body is equal to the amount of energy received by the celestial body per second divided by light speed.

2. Estimation of the radiation repulse of the sun to the earth

According to the experimental data, radiation power of about 1,000W/㎡ can be obtained in the direct sunlight of earth surface. Namely, the energy of about 1,000J can be obtained. Outside the atmosphere, the radiation power measured is 1,368W/㎡. Combining the earth’s radius of 6,378km with the atmosphere’ thickness of 1,000km, the earth has an overall radius of 7,378km (7.378 x 106m). By calculation, radiation power of the sun obtained by the earth is πx (7.378 x 106)2 x 1368=2.345 x 1017W(J/s), and the radiation repulsion of the sun to the earth is Fearth=E/c•t=2.345 x 1017/2.998 x 108 x 1=7.822 x 108N. However, the universal gravitation between the sun and the earth is 3.51 x 1022N by calculation. By contrast, radiation repulsion is very small with a difference of 14 orders of magnitude from universal gravitation.

One question occurred to me when I was at a loss. Why do so many stars come together in galaxies? I started to study radiation repulsion of galaxies and drew the following sketch for consideration. Suddenly, I found that radiation area and intensity were both related to the number of stars, and the multiple increases in radiation repulsion would be the product of squares of a number of stars in two galaxies. Radiation pressure would be greater than universal gravitation as long as there were enough stars. I was thrilled by this discovery, which was the first harvest I obtained from studying A Brief History of Time by Stephen Hawking.

3. Expression of radiation pressure

(1) The magnitude of the universal gravitation between two stars is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of their distance, namely F=Gm1m2/r2. By analogy, the magnitude of the radiation repulsion between two stars is directly proportional to the product of the number of their photons radiating each other and inversely proportional to the square of their distance. However, the number of photons is directly proportional to the radiation area and the total momentum or energy of stars, radiation sources. Then, the following expression can be obtained: F=k•S1•S2•p1 • p2 /R2 or F=k•S1•S2•E1•E2/R2•c2. Wherein, S1 and S2 stand for the radiation areas of the two stars, p1 and p2 for the total radiation momentum of the two stars, E1 and E2 for the total radiation energy of the two stars, R for the distance between the two stars, c for light speed as a constant, k for modified constant and F for radiation repulsion.

(2) Similarly, the magnitude of the universal gravitation between two galaxies is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of their distance. By analogy, the magnitude of the radiation repulsion between two galaxies is directly proportional to the product of the number of their photons radiating each other and inversely proportional to the square of their distance. In galaxy 1 with x stars, the total momentum of radiation changes from p1 to xp1, and radiation area changes from S1 to xS1. In galaxy 2 with y stars, the total momentum of radiation changes from p2 to yp2, and radiation area changes from S2 to yS2. The repulsion between the two galaxies is Frepulsion=K•xS1•yS2•xp1•yp2/R2=K•x2•y2•S1•S2•p1•p2/R2. Similarly, Frepulsion=K•x2•y2•S1•S2•E1•E2/R2•c2. It suggests that radiation repulsion will see a rapid increase in the galaxies with multiple stars. The increase of radiation repulsion is directly proportional to the product x2y2of the number of stars radiating each other while the increase of universal gravitation is only directly proportional to the product xy of the number of stars. With the increase in the number of stars in galaxies, their radiation pressure increases xy times faster than universal gravitation. The result shows that the radiation repulsion of galaxies will exceed universal gravitation as long as there are enough stars and the value of xy is large enough. In general, a galaxy has 5 x 109 to 1014 stars, whose radiation repulsion is 1020 more than the value of xy, the magnitude of increase in universal gravitation.

Why were the above results obtained? (1) Radiation area is directly proportional to the number of stars. (2) The number of photons per unit area is also directly proportional to the number of stars due to the superposition of radiation and the increase of intensity. Therefore, the total number of photons interacting with each other will become very large.

4. Estimation of the radiation repulsion between the Milky Way Galaxy and the Andromeda Galaxy (No. M31)

The radiation repulsion of galaxies was quantitatively calculated: In Frepulsion=K•x2•y2•S1•S2•E1•E2/R2•c2, the value of the modified constant K must be measured by an experiment like G, constant of universal gravitation. It is hoped that a figure like Cavendish will appear as soon as possible among scientists with experimental conditions.

In this paper, the calculation for the repulsion of galaxies avoided the modified constant K and adopted F=E/c•t. The sun is an ordinary star which has a mass of 1.989 x 1030kg with a radius of 6.963 x 108m and a total photon radiation power of 3.847 x 1026W(J/s). Therefore, its data is used as a mean value of stars in the galaxy to make estimation within the range of existing astronomical data which are neither comprehensive nor very accurate. The Milky Way Galaxy has a mass of 4.177 x 1041kg with a diameter of 1.3011 x 1021m (1.4 x 105 light-years, 1ly=9.2938 x 1015m) and 3 x 1011 stars. The Andromeda Galaxy has a mass of 8.354 x 1041kg with a diameter of 2.0446 x 1021m (2.2 x 105 light-years) and 4 x 1011 stars, whose distance from the Milky Way Galaxy is 2.3504 x 1022m (2.53 x 106 light-years). The radiation power of the Milky Way Galaxy to the Andromeda Galaxy = Radiation area of the Andromeda Galaxy/large sphere surface area x total radiation power of the Milky Way Galaxy=(2.0446/2 x 1021)2•π/4•π•(2.3504 x 1022)2 x 3 x 1011 x 3.8 x 1026=5.39 x 1034(W or J/s). The radiation repulsion of the Milky Way Galaxy to the Andromeda Galaxy is F1=E/c•t=5.39 x 1034/2.998 x 108•1=1.799 x 1026(N). The radiation power of the Andromeda Galaxy to the Milky Way Galaxy = Radiation area of the Milky Way Galaxy/large sphere surface area x total radiation power of the Andromeda Galaxy=(1.3011/2 x 1021)2•π/4•π•(2.3504 x 1022)2 x 4 x 1011 x 3.8 x 1026=2.911 x 1034(W or J/s). Radiation repulsion of the Andromeda Galaxy to the Milky Way Galaxy is F2=E/c•t=2.911 x 1034/2.998 x 108•1=0.971 x 1026(N). Combined repulsion is F=F1+F2=1.799 x 1026+0.971 x 1026=2.77 x 1026(N).

5. Comparison between universal gravitation and radiation repulsion in the Milky Way Galaxy and the Andromeda Galaxy

By calculation, the universal gravitation between the Milky Way Galaxy and the Andromeda Galaxy is 4.22 x 1028N, which is greater than their radiation repulsion 2.77 x 1026N. The two galaxies draw close to each other. This is basically consistent with the astronomical observation result: the spectrum of the Andromeda Galaxy shows a blue shift towards the Milky Way Galaxy at a speed of about 300km/s. However, a large difference still exists between the two galaxies whose radiation repulsion and universal gravitation are two orders of magnitude apart. If the following three factors are taken into consideration, radiation repulsion can basically contend with universal gravitation:

(1) With a length of fewer than 107 light-years, Local Group of Galaxies (Group of Milky Way-Andromeda Galaxies) contains more than 50 galaxies. Satellite galaxies centering on the Andromeda Galaxy contains M33, M110, M32, NGC185, NGC147 and many other dwarf galaxies in Andromeda, forming a secondary group of galaxies. Satellite galaxies centering on the Milky Way Galaxy contains more than 10 dwarf galaxies including Large & Small Magellanic Clouds, Canis Major, Sagittarius, Crater 2, Draco, Ursa Major, Ursa Minor, Carina, Fornax, Auriga, Bootes, Sextans and Leo, forming a secondary group of galaxies as well. An increase in the number of stars involved in the two secondary groups of galaxies radiating each other will increase the value of their xy and enhance radiation repulsion.

(2) As a star of the second or third generation evolved from supernova remnants, the sun has a large amount of heavy matter and a small luminosity-mass ratio which is 1.934 x 10-4 W/kg by calculation. Nova and supernova are relatively large in luminosity mass, and the luminosity-mass ratio of supergiant can be 5,000 times that of the sun. The second generation of stars in a galaxy is significantly smaller than the first generation of stars in number. The error between the total luminosity and mass of the galaxy is large if the luminosity and mass of the sun are used for measurement. Thus, due consideration should be given.

(3) The silver sphere in the center of the Milky Way Galaxy has a length of about 2 x 104 light-years with large luminosity. AGN luminosity (including X-ray and γ–ray luminosity) of the galactic nucleus is about 1011 times more than that of the sun. Its mass is about 2 x 106 times that of the sun. The luminosity-mass ratio of the galactic nucleus is about 9.67W/kg by calculation. There are two AGNs in the center of the Andromeda Galaxy whose luminosity-mass ratio is a little larger than that of the Milky Way Galaxy.

6. Conclusions

(1) By estimation, the radiation repulsion between the two celestial bodies is very small compared with the universal gravitation between them.

(2) By estimation, the radiation repulsion between the two galaxies is able to contend against the universal gravitation between them. This is because a large number of stars in the two galaxies lead to superimposed radiation and increased intensity.

(3) It can be predicted that the radiation repulsion between groups of galaxies will exceed the gravitational attraction between them. In the large universe (above 100 Mpc), radiation repulsion will become the dominant force. Thus, the radiation repulsion between galaxies may be the real cause of the expansion of the universe.

宇宙研究网吴东敏撰文: 向战斗在抗疫第一线的医务人员,专家院士致敬!

SARS-CoV-2新型冠状病毒的性质传播消杀新思路

全国新冠肺炎确诊人数今天达63000余人,举世关注的冠状病毒传播,勾起了科学工作者对新型冠状病毒的理化性质,传播过程,消杀方法进行重新思考。

微生物大家族中,病毒的种类繁多,尺度大小在10-300纳米范围。有报导认为新冠病毒的尺度为80-120纳米,本人认为,其尺度有可能在50纳米或者以下。因为病毒越小就越简单,越容易复制和传播。须在电子显微镜下重新界定。新冠病毒喜欢在阴冷潮湿的环境里生存,因此它怕光怕热怕干燥。它与水分子团,在量子力学的氢键作用力与范德华引力的支持下,构成团簇粒子结构。除了药物以外,光和热的物理作用也能使病毒表面的蛋白质变性,能使病毒内部的RNA核苷酸单链结构遭到破坏而杀死病毒。

冠状病毒的传播途径除了传统的飞沫传播与接触传播以外,应该考量到呼吸传播。传播者的呼与被感染者的吸,可能是武汉疫情传播的主要方式,其概率在50%以上,这是根据现代人的生活方式,疫情发展状况与速度,新冠病毒性质特点等方面因素作出的综合估计。冠状病毒与水构成的团簇粒子被由肺泡呼出的碳酸气,雾化成气溶胶粒子,进入空气中,被感染者吸入,在感染者的呼吸道和肺泡软组织细胞膜表面粘合,并迅速随着细胞膜新陈代谢孔道进入细胞内,冠状病毒在细胞蛋白酶的作用下,脱掉外衣,袒露出狰狞的单链RNA核酸结构进行复制。这种传染方式可以请确诊病人作吹气(呼气)实验去验证。这种传染方式,被感染的难易程度与下列3个因素有关:

1,与传播病人的肺泡及呼吸道病原微生物冠状病毒数量的多少有关。

2,与传播者与被感染者之间的距离远近有关。

3,与传播者与被感染者之间呼吸作用持续时间的长短有关。

由于上述3个原因,每位被感染者得到的病毒数量不同,又由于每位被感染者各自的身体条件及免疫功能的不同,出现各被感染者潜伏期的长短以及表现的症状会有较大差异。

冠状病毒虽然弱小,能被人体巨噬免疫细胞所吞噬,但其复制增值的速度快。如果人体有大量的冠状病毒存在,就能破坏肺泡组织结构,致使引起严重急性呼吸功能障碍综合症(新冠肺炎),威胁到人的生命安全。

冠状病毒的消杀,除了药物治疗和将来的免疫疗法以外,可以考量采用物理疗法。根据不同的处境,如病房,方舱医院,居家隔离;根据不同的病况,病情严重程度,不同的人群;选择采用不同的物理疗法。具体有臭氧疗法,热疗,光疗,等等。

1,紫外线臭氧疗法:(1),在密封卫生而氧气丰富的房间里用紫外线灭菌灯照射15分钟后熄灭,确诊病人进入房间呼吸。使有毒的臭氧变成药物,直接吸入支气管到肺泡,对病毒直接靶向消杀。根据房间体积大小,一次进房的病人数多少,选择灯管的辐射功率和反复开启时间的长短来调节臭氧浓度,控制治疗时间和病人自己感觉的舒适程度(病人可自由进出)。长时间治疗,本人应备眼罩等皮肤遮盖物。紫外线和臭氧具有强烈的杀毒效果。此法适用大部分轻微病人。(2),医用(妇科用)臭氧治疗仪的臭氧浓度可控,经简单改装后可适用重症病人。在病人的输氧管加装三通直接接入臭氧管即可,臭氧流量由原仪器控制,浓度为0.5-2ppm范围较合适,剂量10-30分钟。臭氧分子O3由3个氧原子构成,会释放出一个活性氧原子后还原成氧分子O2,臭氧的杀菌杀毒能力比化学制剂强数十倍且高效绿色无污染。

2,远红外桑拿疗法:远红外桑拿设备可控温度达60摄氏度,对于症状不明显的轻度病人作为热疗。其它如热水泡澡半小时,也适合轻症病人。热疗法也要在业内行家的指导下进行。病人不可以擅自作为。

以上属本人思想观点,其中物理疗法只供专家参考,不建议民间自行采纳。

祝新冠肺炎病人早日康复!

吴东敏 微信号:dongmin1948

2020,02,14

探讨宇宙斥力

宇宙研究网 吴东敏

20世纪20年代,天文学家埃德温·哈勃在星光光谱红移与蓝移的观测上,发现越远的星系以越快的速度离开我们,表明整个宇宙正处于不断膨胀的状态之中,并提出”哈勃定律“,开创了现代宇宙学。

爱因斯坦意识到,在静态宇宙中,星系之间的万有引力会使宇宙收缩。于是,爱因斯坦在他的引力场方程中添加“宇宙常数”项来平衡万有引力的作用,以保持宇宙的稳定。这个“宇宙常数”到底是什么?爱因斯坦认为它是“反引力”,它不像其它的力,不发源于任何特别的源,而是时空结构所固有的。后来的理论物理学家又捡起了“宇宙常数”,认为“宇宙常数”这个反引力是驱动宇宙膨胀的力学原因,具体来说,它就是时空中的“暗能量”。暗能量是什么?暗能量如何与星系发生作用的具体机制,始终没有作出定论。对于相信唯物主义哲学的研究者来说,更多的是从其他各个方面来考量,我发现星系的光辐射斥力可能是宇宙膨胀的力学原因。

星系的辐射压力是星系中恒星,中子星等具有强烈辐射的天体对周围时空产生的排斥力,主要是光子辐射产生的斥力。星系间的光的辐射斥力与其万有引力都是长程力。很显然,星系之间的万有引力是星系相互吸引的力,能使星系相互接近,而辐射斥力是星系相互排斥的力,能使星系相互驱离。所以,本文主要对星系之间的万有引力与辐射斥力的力度作出分析。如果辐射斥力大于万有引力,则表示我们已经找到了宇宙膨胀的力学原因。

一,光子的动量与动量定理

1905年,爱因斯坦提出“光子说”,成功地解释光电效应。1917年,爱因斯坦又提出光子具有动量的假设,被1923年康普顿X射线散射实验所证实。光子的能量,动量,冲量可用下面的公式计算:由E=mc2 与p=mc得到 p=E/c ,由I=F·t ,F·t=Δp 得到F=Δp/t 其中:E为光子能量(焦耳J),p为光子动量(牛秒Ns或公斤米/秒kgm/s),m为质量(公斤kg),c为光速常数(2.998×108 米/秒m/s),t为时间(秒s),Δp为动量变化量(牛秒Ns或公斤米/秒kgm/s),I为冲量(牛秒Ns或公斤米/秒kgm/s),F为作用力(牛顿N)。

天体的辐射压可以理解成天体接受光子辐射后,由于光子动量发生变化而产生的作用力,也可称为碰撞力。作用力的方向与光辐射方向相同,作用力的大小取决于动量变化量的大小。如果光子被吸收后,其动量变化量则等于光子初动量,即:F·t=Δp=p=E/c ,得到F=E/c·t ,天体接受的辐射压力的大小等于它每秒钟接受的能量除以光速。

二,估算太阳对地球的辐射斥力

据实验资料表明,在地表阳光直射下,测量到可获得辐射功率约为每平方米1000瓦,即每秒钟获取1000焦耳的能量,在大气层外,测到的辐射功率为每平方米1368瓦。地球半径6378km,加上携带的大气层厚度以1000km计,地球整体半径为7378km(7.378×106m),计算:

可获取的太阳辐射功率为: 3.1416x(7.378×106)2x1368=2.345×1017W(J/s)

太阳对地球的辐射斥力为:F地=E/c·t=2.345×1017/2.998×108x 1=7.822×108N 然而,太阳地球之间的万有引力,经计算为:3.51×1022N,对比之下相差14个数量级,辐射斥力实在是微乎其微!

我正处于迷茫的时候,想到,星系里为什么会有如此之多的恒星相聚在一起?我开始研究星系的辐射斥力,于是作出如下草图,加以思考,我突然发现,受辐射的面积与辐射强度同时都与恒星数量有关,辐射斥力提升的倍数将是两个星系恒星数平方的乘积。只要恒星数足够多,辐射压将超过万有引力。这一发现,使我无比激动,久久不能平静,记得那天是中国航天员杨利伟驾驶飞船返回地面的第二天。也是我研究史蒂芬·霍金著作《时间简史》所取得的第一个收获。

三,辐射压的表达式

1,两个恒星之间万有引力的大小与它们质量的乘积成正比,与距离的平方成反比,类比之下,两个恒星之间的辐射斥力的大小与它们相互辐射的光子数的乘积成正比,与距离的平方成反比。然而,受辐射恒星单位面积的光子数与辐射源恒星的总动量或总能量成正比。于是得到表达式:F=k·S1 · S2 ·p1 · p2 /R2 或 F=k·S1·S2·E1·E2/R2·c2 S1 S2 为两恒星的受辐射面积 p1 p2为两恒星的辐射总动量 E1 E2 为两恒星的辐射总能量 R为两恒星的距离 c为光速常数 k为修正常数 F为辐射斥力。

2,同样,两个星系之间的万有引力的大小与星系质量的乘积成正比,与距离的平方成反比,类比之下,两个星系之间的辐射斥力的大小与它们相互辐射的光子数的乘积成正比,与距离的平方成反比。在含有x颗恒星的星系1里,辐射的总动量由p1 变为xp1 ,受辐射面积由S1 变为xS1 ,在含有y颗恒星的星系2里,辐射总动量由p2 变成yp2 ,受辐射面积由S2 变成yS2 ,星系之间的斥力:F斥力=K·xS1·yS2·xp1·yp2/R2=K·x2·y2·S1·S2·p1·p2/R2 同理, F斥力=K·x2·y2·S1·S2·E1·E2/R2·c2 这表明,含有多个恒星的星群,星团,星系里,辐射斥力将迅速增大,它与相互辐射的恒星数量的平方的乘积x2 y2 成正比,而万有引力的增加只与恒星数量的乘积xy成正比。随着星系恒星数量的增多,其辐射压力比万有引力增加快xy倍,结果说明,只要星系里恒星数量足够多,其xy数值足够大,星系的辐射斥力将会超过万有引力。通常星系的恒星数量为50亿颗到100万亿颗(5×109 -1014 颗)。其辐射斥力比万有引力提升的幅度xy数值达1020倍以上是绰绰有余的。

为什么会得到上述结果呢?1,受辐射面积与恒星数成正比。2,单位面积的光子数,由于辐射叠加,强度增大,也和恒星数成正比。所以,相互作用的光子总数会变得很大。

四,银河系与仙女系(编号M31)之间的辐射斥力估算

对星系辐射斥力作定量计算:在F斥力=K·x2·y2·S1·S2·E1·E2/R2·c2 中,修正恒量K的数值犹如万有引力恒量G,须由实验测定,希望寄托有实验条件的科学家中,早日出现第二个卡文迪许式的人物。

本文对星系斥力的计算,避开修正恒量K,而是采用F=E/c·t 作出计算。由于太阳是普通的恒星,质量1.989×1030 kg,半径6.963×108 m,光子辐射总功率3.847×1026 W(J/s),其数据作为星系里恒星的平均值来计算。在现有不全面也不十分准确的天文数据资料的范围内做出估算。银河系:质量4.177×1041 kg,直径1.3011×1021 m(以14万光年计,1ly=9.2938×1015 m),恒星数3×1011 颗。仙女系:质量8.354×1041 kg,直径2.0446×1021 m(以22万光年计),恒星数4×1011 颗,与银河系距离为2.3504×1022 m(以253万光年计)。银河系对仙女系辐射功率为:仙女系受辐射面积/大球表面积x银河系总辐射功率=(2.0446/2×1021)2 ·π/4·π·(2.3504×1022)2 x3x1011 x3.8×1026 = 5.39×1034 (W或J/s)。银河系对仙女系的辐射斥力F1 =E/c·t=5.39×1034 /2.998×108 ·1=1.799×1026 (N)。仙女系对银河系辐射功率为:银河系受辐射面积/大球表面积x仙女系总辐射功率=(1.3011/2×1021 )2 ·π/4·π·(2.3504×1022)2x4x1011x3.8×1026=2.911×1034(W或J/s)。仙女系对银河系的辐射斥力F2 =E/c·t=2.911×1034/2.998×108·1=0.971×1026(N)。合斥力F=F1+F2=1.799×1026+0.971×1026=2.77×1026(N)。

五,银河系仙女系万有引力与辐射斥力相比较

经计算,银河系与仙女系之间的万有引力为4.22×1028N,与其辐射斥力2.77×1026N相比较,差距仍然较大。万有引力为万亿亿亿牛顿级,辐射斥力为百亿亿亿牛顿级,相差2个数量级。有以下原因加以探讨:

1,本星系群(银河—仙女星系群)尺度1000光年以内,含有50多个星系。以仙女星系为中心的卫星星系含有M33,M110,M32,NGC185,NGC147及其她多个仙女座矮星系,构成次级星系群;以银河星系为中心的卫星星系含有大小麦哲伦星系,大犬座,人马座,Crater 2,天龙座,大小熊座,船底座,天炉座,御夫座,牧夫座,六分仪座,狮子座等二十多个矮星系,也构成次级星系群。参与两个次级星系群相互辐射的恒星数量增加,其xy 数值增大,辐射斥力加强。

2,太阳是超新星遗迹演化形成的第二代甚至第三代恒星,重物质含量约为3%,相当10000个地球质量,光度与质量的比值较小(经计算为1.934×10-4W/kg),超巨星的光度质量比值可以达到太阳的5000倍(9.67W/kg),与爱丁顿临界值近似相等。星系里第二代恒星的数量明显少于第一代恒星,如果用太阳光度(辐射总功率)和质量来度量星系总光度与总质量误差很大,所以,应当酌情考量。

3,银河系中心银球尺度约2万光年,光度很大,其中银核AGN光度(包含X射线γ射线光度)约是太阳光度的1011倍以上,质量约是太阳质量的2×106倍,计算其光度质量比约为9.67W/kg,与爱丁顿光度近似相等。仙女系中心的AGN光度质量比与银河系类同。

虽然缺乏有关天文数据供作定量计算,但由于上述3个原因可以看出,它们能大幅提升银河系与仙女系的辐射斥力与万有引力的比值,能使辐射斥力与万有引力处于同一数量级或辐射斥力略小于万有引力。这与科学观测,仙女系,蓝移光谱,约以每秒300km的速度向银河系运动相吻合。遥远的将来,银河一仙女星系群合并成一个更大的星系,具有更大的辐射斥力,存在于宇宙之中。

2019,07,18于浙江

《今日中国》1978-2018砥砺奋进辉煌40年特刊科技栏目刊登宇宙研究网站长吴东敏的文章:

中微子的结构与性质——探索微观世界之谜

见《今日中国》第70-72页

宇宙研究网沉痛宣告:本站顾问美籍核物理科学家张操教授于2018年12月26日在海南省三亚市人民医院安详逝世!享年76岁(1942-2018)。

思维的层次

胡昌伟 张操

上海市老科协双创委

内容提要:科学理论的发展需要思维层次的逐步提升。通过对两种不同性质的时空观等的分析,表明它们对应着不同的思维层次;并进一步指出,颠覆性创新需要新的思维层次。惯性思维是对原有思维层次的固守,会阻碍科学理论的发展。举例描述了惯性思维的不同表现形式及其作用。对思维层次的发展提出了若干看法。

关键词:思维,思维层次,颠覆性创新,惯性思维

1、引言

思维是大脑的功能,它是在表象、概念的基础上,进行分析、综合、判断、推理等认识活动的过程;它涵盖了人类所有的认知或智力活动。由于看问题的视角不同,研究的对象不同等等,思维过程中的表象和概念的性质会有所不相同,这就是思维层次的不同。人类的知识相当丰富,门类繁多,这显示了我们的思维是多层次的。即使是同一门学科,由于研究范围的延伸,条件状态的变更,也要求人们的思维层次作相应的调整。科学理论是思维的系统性的结论,科学理论的发展需要思维层次的逐步提升。我们将通过物理学的事例来进一步阐明思维层次的意义。惯性思维是固守一种思维层次的表现,是孳生“偏见”或“先入之见”的温床。

霍金对“现实”的看法,涉及到了思维的层次问题。他在一篇与他人合写的文章里说:

“金鱼看见的世界与我们所谓的‘现实’不同,但我们怎么能肯定它看到的就不如我们真实?据我们所知,就连我们自己说不定终其一生,也在透过一块扭曲的镜片打量周遭的世界。 在物理学中,这个问题并非纯理论空想。实际上,物理学家和宇宙学家发现他们自己眼下的处境和金鱼差不多……每个理论对于‘现实’ 都有一套自己的描述,就像透过它自己的圆形鱼缸观察世界一样。”[1]这段话含有这样的意思:金鱼眼中的事物表象和概念同我们感觉到的不一样,因此,如果它们能思维的话,其层次不同于我们的思维层次。那么,根据智慧金鱼的思维层次,能得到怎么样的理论呢?霍金没有进一步研究。这是个很有趣,也有一定意义的问题,我们就此入手,来进行有关思维层次的探讨。

2、智慧金鱼的时空观

时间和空间是物理学的最基本的物理量,我们就来描述一下智慧金鱼的时空观。它可分为两部分,一是金鱼描述鱼缸外世界的时空观;二是金鱼描述鱼缸内世界的时空观。

图1 金鱼的缸外时空观

以光来观察世界,金鱼看到的鱼缸外的景象显然与我们看到的不一样,因为,玻璃和水会折射光线。为简单起见,我们假设鱼缸是折射率与水一样的透明的平板塑料构成。如图1所示,EF是鱼缸的平板塑料;A、B是两条金鱼;C是鱼缸外的一个物体的位置。金鱼A眼中的这个物体位于C;而金鱼B眼中的这个物体位于D。如果鱼B向鱼A游去,那么,它眼中的这个物体也会随着从D点向C点运动。这就是说,鱼缸外不动的物体在游动的鱼儿看来是运动着的,而且如果金鱼B进行的是匀速运动,D点进行的却是变速运动,因为D点的位置与折射角有关,而折射角会随着鱼B的运动而不断地变化。这显示鱼缸外的物体,在不同视角的鱼儿看来,它的位置、形状和运动状态是各不相同的。这表明金鱼的时空标准会随着它所处位置的不同而变化,即金鱼的时空观是局域的。

现在来考虑智慧金鱼描述鱼缸内世界的时空观。如果鱼缸内水的密度是均匀的,且始终不变,那么,它们的时空观与我们日常的,低速、宏观环境中的绝对时空观基本一样。然而,一般流体的密度或多或少是会变的。非均匀介质是变折射率介质,其中的光线会向密度较大的方向弯曲。如果鱼缸内水的密度分布是不均匀的,那么,鱼儿的时空观也将是局域的。如图2所示,水密度的大小用颜色的深浅来表示,鱼B发出的传入鱼A眼睛的光线所走的路线是弯曲的(当然,实际上这样的弯曲非常微小),因此,鱼A会误以为鱼B是在C点;如果鱼A游起来,C点会随着变动。另外,鱼在可压缩性流体中移动时,会改变它周围流体密度的分布,这也会影响它的时空观。

图2 金鱼的缸内时空观

总之,鱼缸时空观的一个基本特征是局域性,它与我们日常的牛顿时空观迥异,两者是不同构的。我们不能用通常的思维层次去理解智慧鱼儿的时空观。造成智慧鱼儿时空特殊性的,是一个它们自身难以意识到的“水对视觉的影响”这个因素。

3、对应不同思维层次的两种时空观

大家知道,绝对时空观可以用伽利略变换(1)来表达:

(1)

在伽利略变换中,时间间隔和空间间隔是不变量,即时、空标准绝对不变,这是绝对时空观的最基本的性质。由于时、空标准的不变性,我们可以在任何地方建立一个刚性的三维坐标系和一维的时间轴,它们就是绝对时空观中的一个可计量的时、空的数学表达。

相对论性时空观突破了时空标准的不变性。狭义相对论的时空仍然是欧几里得平直空间,但它的坐标轴和时间轴不是刚性的,它们会随着运动速度而伸缩;而且,坐标轴和时间轴不再相互独立,时空已混为一体,成为四维几何连续体。洛伦兹变换(2)就是对这种时空观的数学表达:

(2)

广义相对论还进一步指出:时空标准会随着引力势而变化。

那么,我们是否可以导出智慧鱼儿时空观的数学表达呢?对于鱼缸外世界的时空观,因为这涉及鱼缸的材质、形状等等不确定因素,难以作出统一的数学表达;对于鱼缸内世界的时空观,则是有可能的。

众所周知,空间的均匀性是一条在绝对时空观和相对论性时空观中都成立的宇宙学原理,它在鱼儿的时空观里也应该成立。水是鱼的生存空间,我们可以假设:在鱼的时空观里,水的分布是处处均匀,各向一致的。这意味着水的密度不会变化,或者说水是不可压缩的。而在我们日常的绝对时空观里,水或多或少是可压缩的。因此,我们推导鱼儿缸内时空观的步骤是:求出将可压缩性流体转换成不可压缩性流体的变换式,把它代入表达绝对时空观的伽利略变换(1),导出的就是表达鱼儿时空观的表达式了。这个推导过程很简单,但结果却出人意料:表达鱼儿时空观的表达式竟是洛伦兹变换式(2),只是其中的C不是光速,而是水中的声速!(具体推导请参看[2])

这里印证了霍金的猜想:“我们自己说不定终其一生,也在透过一块扭曲的镜片打量周遭的世界。”是的,正如鱼儿在透过水看世界一样,人类也在透过某种特殊的流体看世界。这种特殊流体是什么呢?相对论的普适性要求它是无限分布的超流体,而且它的声速就是光速,因此,它只能是物理真空!现代物理学已充分显示:真空不空,物理真空是一种特殊的介质。我们称物理真空为“以太”,并在洛伦兹变换的流体力学导出的基础上提出了“可压缩性以太论”[2]。

一般认为,时空是唯一的,牛顿的时空观是相对论性时空观的一种近似表达。由上可知,这种看法是错误的,绝对时空观和相对论性时空观是两种不同性质的时空观,前者是与任何介质无关的纯粹的真正的时空观;而后者是充满了真空态介质以太的时空观。在宏观、低速、弱引力场的情况下,以太的作用微不足道,绝对时空观可以成立;在微观、高速、强引力场的情况下,以太的作用明显了,相对论性效应就显现出来了。实际上,相对论性效应都可归结为宏观以太的密度变化效应。另外,我们认为,量子性理论是由微观以太造成的,这方面的情况比较复杂,在此不作详述。

实际上,牛顿物理学和相对论之间不只是时空观的差异,在物质观上也有差异。在牛顿物理学里,一个物体的质量不会随着运动速度和位置的变化而变化;而相对论告诉我们,物体的质量会随着速度和引力势而变化。时空观、物质观等的差异,充分表明:绝对时空观和相对论性时空观是两种不同性质的时空观,它们对应着两种不同的思维层次。

4、颠覆性创新需要新的思维层次

从量变到质变是事物发展的一条规律。在科学的发展过程里,量变是人类的思维在同一层次里的推进过程;而质变则需要人类的思维进入新的层次。

在物理学的发展过程里,相对论和量子力学的诞生都是颠覆性创新的结果,是种质变。它们的基本方程,不可能在牛顿力学的基础上,通过纯粹的形式逻辑演绎出来。爱因斯坦的颠覆性创新在于提出了2个前提性的原理——相对性原理和光速不变性原理,在这基础上导出了洛伦兹变换;量子力学则是在量子假设、二像性假设等等的颠覆性创新的基础上发展起来的。这些前提性的原理和假设,就是思维突破原有的层次,跃居新层次的表现。

在各种现象的基础上,人类有着广阔的想象空间,或者说,人们的思维具有丰富的层次,但只有能够与现实相耦合的思维层次,才有实际意义。通过提出前提性的原理或假设来建立颠覆性的新理论都是尝试性的,其正确与否,关键在于新的理论数据是否能够与实验数据相吻合。相对论和量子力学成功的背后有着许多的失败尝试。

俗话说:条条大路通罗马。我们的洛伦兹变换的流体力学导出过程,与爱因斯坦的方法显著不同。我们的推导不需要前提性的原理或假设,在这里,导致时空观发生“质变”的是基于一种物理变换,即将可压缩性流体转换成不可压缩性流体的变换。显然,引入物理变换的逻辑不是纯粹的形式逻辑,它包含了事物之间的一种物理关系,可称之为“物的逻辑”。

爱因斯坦提出的原理,相当于欧几里得几何的公理,相对论是一种公理体系。公理是无法证明的最基本的道理,因此,在相对论中有许多问题难以追根问底。于是有人认为:相对论不需要物理机制,正确的,即理论数据能与实验数据相吻合的数学模型就代表了现实。显然,这种看法值得商榷。众所周知,数学公式有一定的抽象性,比如,等式1+1=2,它可以表示一个人加一个人等于二个人;也可以表示一个苹果加一个苹果等于二个苹果;如此等等。所以,缺失物理机制,不是相对论的高明之处,而是其不足的表现。我们的包含“物的逻辑”的洛伦兹变换的流体力学导出,指出相对论不是没有物质基础的空中楼阁,它的物质基础就是以太。我们可以在绝对时空观的基础上揭示相对论的物理机制。这里显示:思维的层次与思维的形式之间也是相辅相成的;同一思维层次的思维也会有一定的“维度”差异(独立参数的不同)。

5、惯性思维阻碍科学的发展

在物理学中,任何有质量的东西都具有惯性。思维当然无所谓质量,但它也有一定的习惯于原有套路的惰性。所谓惯性思维,就是固守原有思维层次的表现。新生事物的成长往往会遇到自身或他人的惯性思维所造成的阻力。马克斯.普朗克提出了量子假设,这被视为是量子物理学诞生的标志,但普朗克本人却一直试图将自己的理论纳入经典物理学的框架之下。相对论从诞生之日起,对它的质疑始终不断,其中有对它适用范围和欠缺的合理质疑,但更多的是源自牛顿力学的惯性思维。

惯性思维阻碍新生事物的道理,大家都很明白。不过,新生事物成为了主流理论后,也会形成新的惯性思维,对于这一点,人们的认识是欠缺的。而实际上,对流行的主流理论的盲从,是一种很有害的惯性思维。

有一个简单的问题:电能的传播速度是多少?许多人的回答是:真空光速。对此,我们进行了不同电路参数的上百次实验,发现:电能传播速度会随着电路参数而变化;在大多数情况下,该速度小于光速,但在特定的电路参数下,电能传播速度可以远超光速[3][4][5]!我们的实验简单可重复,但许多人囿于相对论的光速极限的说法,而不予理会。实际上,我们认为电的速度可以超光速,这并不是对相对论的否定,而只是认为:相对论与其他物理学理论一样会有一定的局限性,超光速超出了相对论的适用范围。正如超声速不会让我们听到过去的声音一样;超光速也不会让我们回到过去而颠覆因果关系。

如果把事物的发展称为从低级到高级的递进,一般的惯性思维的阻碍表现为低级的惯性思维对高级思维层次的阻碍。那么,高级的惯性思维有可能会妨碍低级的思维层次吗?这个问题看起来有点不合逻辑,其实是可能的。这方面有一个实际例子:

直流电路的电能传输,本来的描述很简单:电能在电路里传输。但在大学教科书里,有人认为原来的描述太低级了,就改成用玻印廷能流来解释:电池向周围空间输出玻印廷能流,该能流再从电路外进入电阻等用电器。对于这个问题,我们专门撰文指出:在稳定的直流电路外,不存在玻印廷能流[6],因此原来的描述才是合理的。

6、思维层次的发展

随着人类认识的提高,思维层次也会相应提高。以物理学为例,纵观其发展的历史,结合上述的有关分析,我们可以对物理学思维层次的发展进行一种概括性的描述。

古代的自然哲学是物理学的前身,它是在可见现象基础上的联想,其思维层次就是“眼见为实”,即它的基本概念都是可以直接看到的东西;牛顿站在伽利略、开普勒等等巨人的肩膀上,建立了牛顿物理学,描述了时间、空间、质量等等物理要素之间的定量关系,其思维层次是“绝对时空观”,即这些物理要素都与任何介质无关;以相对论和量子力学为基础的现代物理学,它的思维层次则是“以太效应”,因为现代物理学的基本物理量都与真空态的以太有关联。

当然,对思维层次的划分不是唯一的,上面对物理学思维层次的分类是一种“粗分”。对事物不同的侧面,不同的视角,不同的标准地进行层次的区分,会有不同的结果,但随着事物的发展,人类的思维层次必然会不断地发生变化。

我们要克服惯性思维,促进思维层次的发展。这说起来容易,做起来难。记得有人说过:看人家的论文,要先“钻进去”,搞清楚作者的基本思想脉络,然后钻出来进行评论。这种态度应该提倡。每个人,或多或少难免会有一定的偏见,但许多人没有认识到这一点,因此,他们往往以批判的目光去审视别人的论文。这实际上是带着有色眼镜看问题,容易出偏差。

包容是促进思维层次发展的一个正确态度。创新,尤其是颠覆性的创新,难以用一般的逻辑推理进行解释,开始往往被视为是错误的。因此,对于看来是错误的东西,我们可以批评,但不要一棍子打死。有包容才会凝聚百家;有包容才能绽放新芽!

现在,学术交流的形式多种多样,许多学术群热闹非凡。然而,学术不能追求热闹。有不少人热衷于碎片化的讨论,他们往往围绕片言只字即兴发挥,泛泛而谈。在这样的场合中,创新思想会出现,但也会中伤、淹没。学术上应该多一些严谨和深思熟虑,多作论文交流。历史上著名的爱因斯坦和玻尔的论战,主要是通过论文进行的,提出了EPR佯谬等等问题,促进了量子力学思维层次的巩固和完善。这种真诚、严谨的论文交流形式,值得提倡和发扬。

参考文献

- 斯蒂芬霍金,莱昂纳德·蒙洛迪诺,真实世界的“真实”,环球科学,2010/11.

[2]胡昌伟,可压缩性以太论,现代物理, 2017, 7(4): 112-133. https://doi.org/10.12677/mp.2017.74013。

[3] 张操,廖康佳,樊京,导线中交流电场时间延迟的测定,Modern Physics 现代物理, Vol.5, 29-36,2015。

[4] 张操, 廖康佳, 交变电场速度测量的物理原理,《现代物理》,Vol. 5 No. 2 ,35-39 (March 2015).

[5] 张操,廖康佳,申红磊,胡昌伟,交流电超光速的实验研究,《前沿科学》,Vol. 11,(Mar. 2017) 67-72.

[6] 张操, 胡昌伟. 坡印廷定理的再思考[J]. 现代物理, 2018, 8(2): 42-49. DOI: 10.12677/mp.2018.82006

中微子的结构与性质—探索微观世界之谜

宇宙研究网网站站长 吴东敏

1956年,美国物理学家莱茵斯(Reines)和柯万(Cowan)等人第一次通过实验直接探测到中微子的存在。之后60多年的继续探索中,科学家们分别从来自超新星爆发,太阳,核反应堆及其它地表大气实验中检测到中微子的存在,发现了较大的缪(μ)中微子和更大的陶(τ)中微子。

中微子是携带微小质量,不携带电荷的中性粒子,由于其质量极其微小,几乎不与其它粒子发生作用,因此不容易被科学仪器直接探测到,被科学家称为“鬼粒子”。

本人最近十多年的科学研究和总结中,从设计电子的内部结构模型时开始,创立了“二粒三构”理论学说,于2011年初版《宇宙的真谛》一书。对中微子的结构与性质及其在空间中的存在状态和微观世界的空间结构,简述如下,希望能给从事前沿科学实验研究的科学家提供参考,并与广大科学爱好者共同分享:

在二粒三构理论中,携带负电的光粒子表面吸附了大量携带正电的以太粒子,使整体呈电中性,成为中微子,其中质量引力和库仑引力使中微子成为较为稳定的粒子。中微子尺度约为10-22-10-23米(0.1-0.01仄米数量级),密度约为2.898亿吨/立方厘米。中微子的尺度与原子(尺度10-10m)相比,相当于芝麻(尺度3×10-3m)与太阳(尺度1.392×109m)之比相差万亿倍;中微子比质子小1亿倍,比电子小1千万倍。

在二粒三构理论中,粒子自旋角速度由它的荷质比的大小来决定,因为中微子的荷质比等于零,所以它是不自旋的粒子。关于粒子自旋与天体自转的力学原因,在我的《宇宙的真谛》讲座中,已经作了说明。

中微子的速度,通常人们总认为与光速相同,其实不然。太阳内部的核聚变在光球层底部聚集了大量的光粒子,由于色球层以太物质的阻挡,光粒子间距特小,形成巨大的库仑斥力,它们被迫排列成光子链开始从光球层向色球层,日冕层,外太空辐射,辐射全波段各种波长的光。核反应生成数量很大的以太粒子团粒结构也向光球层,色球层,日冕层推进,从冕洞里逃逸出来形成以太泡沫结构向太空扩散。同时,在厚度2000多公里的色球层和300多万公里的日冕层里有大量的正微子(光粒子吸附了数量较多的以太粒子后携带正电的微子)和中微子形成,它们也与以太粒子一起,都能从冕洞中高速逃逸出来。少量电子,质子,α粒子(氦核)以致于形成氢原子氦原子也能从冕洞中出来,它们共同构成“持续太阳风”,太阳风的速度只有800-1000公里/秒(或0.8-1毫米/纳秒),藏在太阳风里的大量中微子由于动量太小,与探测器的传感探头的作用太微弱,科学家很难用现有的仪器探测到它们,这曾经成为“太阳中微子失踪案”。一部分中微子被地球大气或地表物质中的原子核和电子的牛顿引力吸收;另一部分中微子与电子或核子中的电子发生较为激烈的碰撞,表面失去部分以太粒子后成为负微子,它们在库仑斥力的作用下被散射或多次散射,速度降至很低,极小的动能传递给以太泡沫,失去动能以后滞留在以太泡沫之中处于振动状态,与以太泡沫结构相对静止的中微子立即吸收了周围的以太粒子后,重新变成稳定的中微子。空间以太泡沫结构中的正微子,中微子与少数负微子,不存在辐射机制,它们通常处于相对静止的热振动状态,与地球大气一起跟随地球自转。

中微子是构成磁场的物质,但没有磁性,任何单独的微观粒子均不具有磁性,宇宙中不存在“磁单极子”。在二粒三构理论中,揭示了光电磁热的本质,中微子正微子负微子的混合物称为电磁以太物质。一群微观粒子(电磁以太)的无序运动(无规则振动)形成“热”;有序运动(转动或者平动)形成“磁”;磁力的本质是大批粒子之间的牛顿引力。磁现象与热现象是电磁以太物质群体运动形成的物质现象,其强度与粒子总质量,速度或振幅的大小有关。太阳风沿太阳自转的切线方向飞出构成旋涡状磁结构向太空扩散直接到达地球,形成地球磁层。尺度为数百公里到上万公里的太阳“黑子”是核反应的废料以太团块形成的旋涡状结构,其内部包含有大量的光粒子,电子,核子团块,爆发时形成耀斑和磁暴,强烈的光电磁物质辐射形成“扰动太阳风”,磁暴产生大量的与光速相同的中微子辐射,在辐射过程中发生振荡,形成质量较大的中微子,才有可能于1998年被日本超级神冈探测器探测到。

许多中微子聚合成较大的稳定型的中微子现象,科学家美其名曰:中微子振荡现象。1985年,美国的史沫莱(Smalley)与英国的克罗脱(Kroto)首次制得由60个碳原子构成的足球烯(C60),又叫富勒烯。同理,人们想到由许多个中微子构成的结构,它们由于极高密度极小间距而具有超强引力,形成更大的稳定结构,其物理性质与基本的中微子相同,但具有更大的质量。与富勒烯类似,性质相同质量不同的中微子具有多种“味”,而不仅仅是缪中微子和陶中微子。中微子振荡的力学原因,是因为两束中微子接触时,由于万有引力而聚合成质量更大的中微子;这种接触只能是沿同一方向运动,慢慢靠拢,轻轻地接触。如果快速接触,如此高密度粒子的碰撞力是很大的,会使中微子表面失去一些以太粒子成为负微子,两个负微子由于库仑斥力不但不会聚合,而且会迅速飞开。中微子振荡实验采用的中微子束流应具备四个条件,否则效果不好。1,束流的强度要大,即每立方米所含有的中微子数要足够多。2,束流速度要大,接近光速为好,速度大的中微子其横向振幅小,才能与其它中微子聚合。3,两束中微子的混合角度要小,达到慢慢靠拢,轻轻接触,避免碰撞。4,束流的基线要足够长。如果短了,就没有足够的时间聚合成较大的中微子。核裂变反应堆,大型强子对撞机周边的中微子能流密度高,速度快,只要基线足够长,适合做中微子振荡实验。基线尺度有数公里以下,也有数十数百公里以上,欧洲核子中心(CERN)地下实验室到意大利格兰萨索实验室的基线长732公里,太阳中微子实验基线长15000万公里。2001年,加拿大萨德伯里天文台发现三种中微子振荡现象,它们应该是扰动太阳风与持续太阳风长基线混合产生的振荡现象。

空间中的中微子,正微子,负微子之间在不同的环境里会发生互相变换,它们之间的存在比例处于不同的动态平衡之中。中微子正微子失去表面的部分以太粒子会变成负微子,负微子中微子在以太粒子丰富的环境中会变成正微子。光辐射被浓密的云层或物质吸收以后,光粒子吸收周边的以太粒子后变成负微子。在地球大气层内通常的空间中,存在浓密的以太泡沫,所以负微子存在的比例较小。一部分中微子正微子作为电子电场磁场的旋涡物质被携带,电子束发生激烈振荡的时候,多数中微子正微子表面失去以太粒子后变成裸光子而发出强烈激光。地球自转,在两极附近及上空,自转的中微子正微子束流存在的浓度较大,形成磁极;扰动太阳风中的重粒子洒过极区上空,与中微子正微子发生碰撞和相互散射,中微子正微子表面失去以太粒子后产生美丽的极光。宇宙中所有的发光现象分为两类:1,电子与正电子解体发光,包括恒星发光,裂变聚变发光。2,电磁以太发光,包括中微子正微子负微子表面失去以太粒子而发光。

中微子能随意无阻挡的穿过金属导线,同时也大量的存在于金属导线之中,成为电阻物质。导线中金属原子间的自由电子吸附了空间中大量的正微子成为电流物质,大批正微子在导线中快速流动来输送电能,在用电器中产生光热磁等各种效应。无数中微子在导线中无规则的热运动阻挡正微子流的通过成为电阻,科学家通常采用降低导线温度到-2730C附近,使中微子成为静止状态,让正微子流无阻挡通过;同时,静止状态的中微子能吸附以太粒子转变为正微子,使导线成为“超导体”。

(2018,11于浙江)

《今日中国》2018年3月聚焦全国两会特刊科技栏目刊登宇宙研究网吴东敏的文章:

电子与正电子的内部结构——暗物质之谜

见《今日中国》第42—44页